災害時の熱源確保

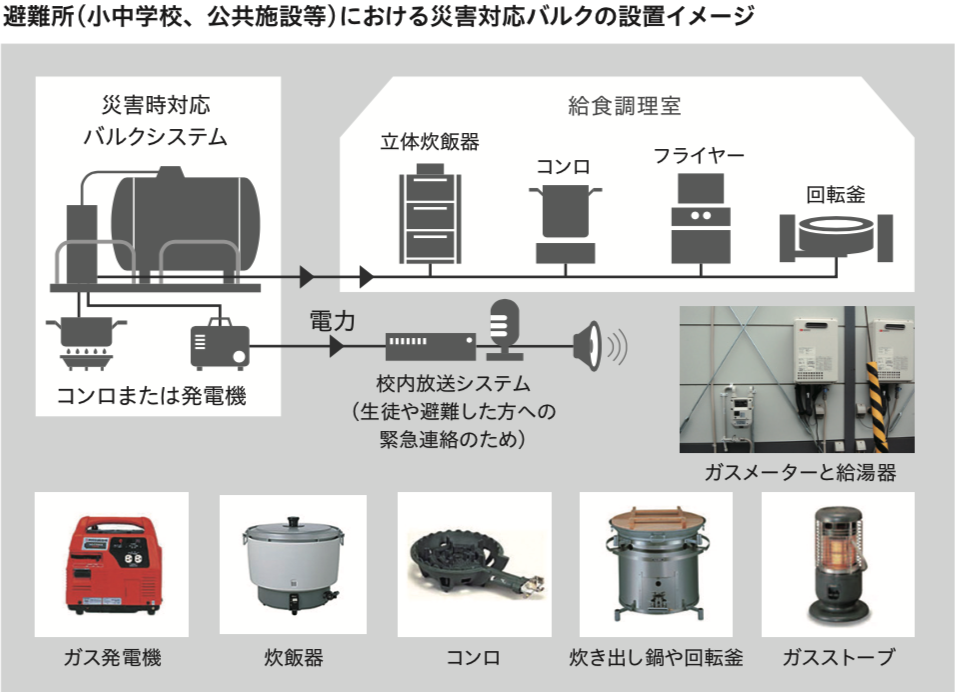

公共施設に「災害対応LPガスバルク」を災害時避難所に電気と熱を安全・迅速に供給

大地震など災害時には電気、ガス、水道、通信といったライフラインへの影響も大きな関心事となる。日々の暮らしと産業活動が〝即〟ままならなくなるからだ。最大震度6弱だった「大阪府北部地震」(2018年6月)でも、都市ガスの全面復旧までには1週間程度かかった。

また、「北海道胆振東部地震」では、ブラックアウト(大停電)が発生した。電気・ガスが途絶するとせっかく開設された避難所でも非常電源だけでは煮炊きや給湯、冷暖房は機能しない。

こうした中で、発電機を動かし、同時に調理・給湯・冷暖房の機器のエネルギーとなる「災害対応LPガスバルク供給」が注目されている。

LPガスは大地震後の復旧が早い

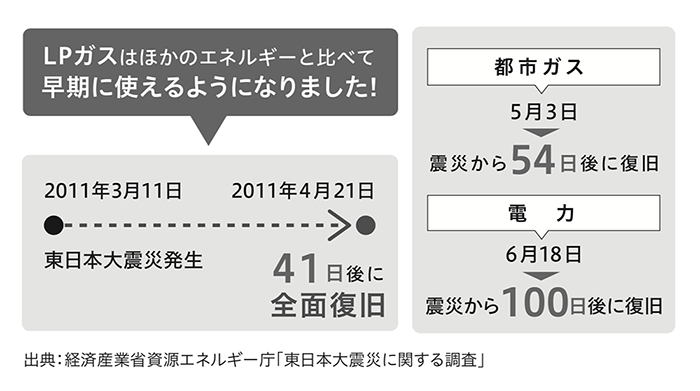

家庭用エネルギーには、送電線で運ばれる電力や導管供給される都市ガスなどの「ネットワーク型」と、タンクや容器に詰めて個別に運ばれるLPガス(プロパンガス)や灯油 などの「分散型」とがある。東日本大震災(11年3月)のとき、強い余震が続いたこともあって、電気は全面復旧に100日ほども要し、都市ガスも50日強もかかった。

これに対し、容器(ボンベ)による個別供給が多いLPガスは40日ほどで全面復旧した。LPガスの復旧日数は、阪神淡路大震災(1995年1月)や新潟県中越地震(04年10月)、熊本地震(16年4月)でもおおむね同じように早く、「災害復旧力の強いエネルギー」とされている。都市ガスの場合、大地震後はガス設備に損傷などがないかを個別に点検調査し、エリア内の全戸をチェックし終えたところで供給を再開する。これに対し、LPガスは個別の点検調査が終われば終えた世帯ごとにすぐ使えるようになる。

また、LPガスはいつも数週間から1ヵ月程度の容器内のストック=軒先在庫があるので、道路事情などで一時的にLPガスの配送が難しくなっても使い続けることができる。こうしたことから、LPガスは、国のエネルギー選択の基本戦略である「エネルギー基本計画」でも、石油とともにずっと、災害時のエネルギー供給の"最後の砦"と位置づけられてきた